今日はひらがな、カタカナなど日本語の読みについて

気づきを言葉にしてみたいと思います。

日常をアルファベット言語で送っている人々にとって

ひらがな、カタカナ、漢字と3つの異なる文字を駆使する日本語を読むのは大きなステップです。

文字を読むことが負担に感じてしまい、

モチベーションが下がってしまうことも大いにあるのではないでしょうか。

ネイティヴのお子さんでも、

なかなか文字を追って読んでくれないこともあります。

少しでも楽しく勉強してもらうためにはどんな方法があるか考えてみました。

1、具体的な語彙・音と一緒に覚える

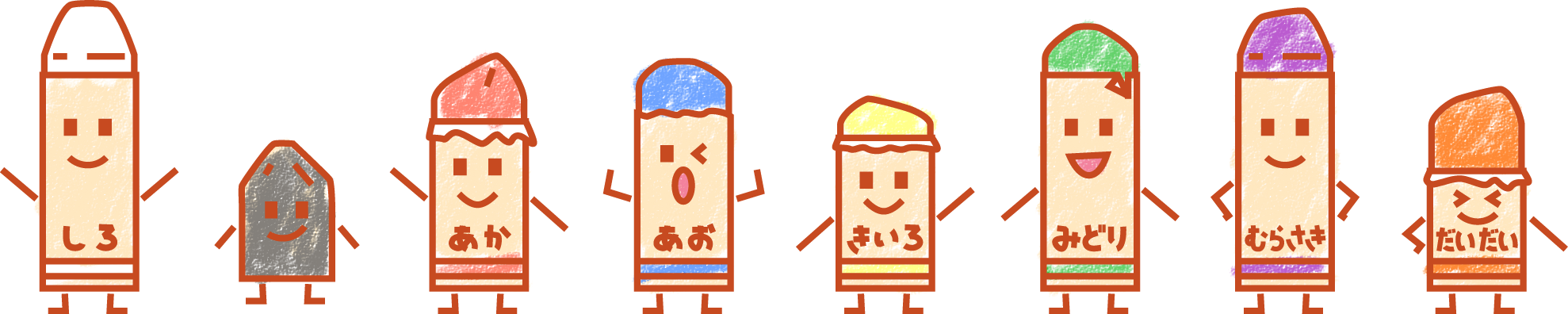

ひらがなの50音をせっかく覚えても、「が」など点がつく濁音や

小さな「やゆよ」のつく拗音は、なかなか捉えにくいようです。

拗音であれば、きゃべつの「きゃ」、きゅうりの「きゅ」など

具体的な言葉とまとめて音と文字を一致させます。

書いた文字は声に出して読むことをおすすめします。

お子さんの場合はねこの鳴き声、「にゃー」や、恐竜の声、「ぎゃー」など

擬音語で楽しみながら実際に発話してみてください。

2、読みたい分野の語彙を取り入れる

お子さんの場合はその子が好きな動物や乗り物などの語彙で読み練習をするのが一番です。

大人の日本語学習の場合は自分の専門や好きな分野の言葉を書くとモチベーションの維持がしやすいかと思います。私のイタリア語学習の場合は新聞やニュースなどの分野よりも詩や童話などストーリーや心の動きのある内容の方が印象的で覚えやすく、どんどん読み進めていこうという気持ちになります。

3、空書きなど動きと一緒に覚える

日常の中で、しっかりと机に向かってじっくり書き練習できる時間は限られています。

ふとしたときに単語のつづりや文字を空書きする習慣をつけてみることもおすすめです。

動きと併せて文字を捉えることで目で見る情報だけではなく、指先の感覚など他の知覚で文字を捉えてみるのも有効です。お子さんの場合は手遊びを取り入れるのもとてもいいアイディアだと思います。

4、歌いながら空書きする

こちらも他の知覚と併せて文字を捉えるアイディアです。

ねこの「にゃ~」♪ きょうりゅうの「ぎゃ~」♪ と適当なメロディをつけるのでも

十分です。

聴覚や指先の感覚などと併せて動きで文字を捉えます。

以上の4つが思いうかんだアイディアです。

文字の理解を目だけの情報に頼るというのは意外と負担が大きいのかもしれません。

様々な方法で少しでも楽しく読み練習をしてくれるとうれしいです。